この解説は、海部健三(中央大学)・白石広美(中央大学)が、鶴田順(明治学院大学)の協力を得て作成したものです。2025年7月7日に公開し、その後追記と修正を加える可能性があります。追記と修正の履歴については「追記・修正の履歴」をご覧ください。

ワシントン条約とは

ワシントン条約って何?

ワシントン条約(正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)は、野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより、絶滅のおそれのある野生動植物の保護を図ることを目的とした条約です[1]。英語ではCITES(サイテス)と呼ばれ、現在の締約国数は180を超えています。

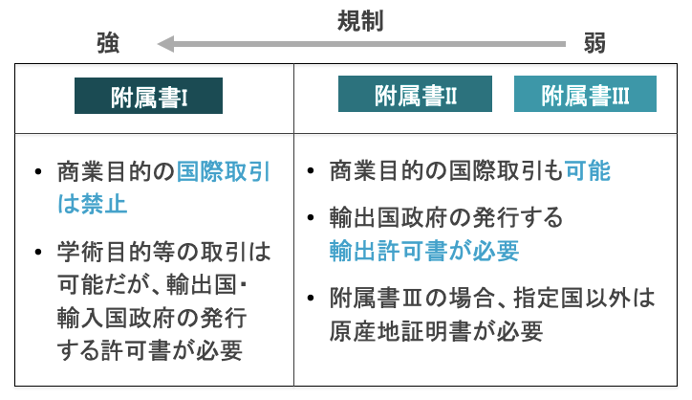

ワシントン条約では、国際取引の規制対象となる動植物を「附属書」に掲載しています。取引状況と生息状況によって、附属書にはⅠ~Ⅲの三つのカテゴリーが設定されており、附属書によって規制の内容が異なります。附属書Ⅰに掲載された種は、すでに絶滅のおそれがあり、最も厳しい「商業的な国際取引の禁止」という規制の対象となりますが、これは全掲載種の3%にすぎません。附属書ⅡとⅢに掲載された種については、生息国の政府が、取引が持続可能であることを確認することを条件に発行する輸出許可書などがあれば、国際取引が可能です。

対象となるのは、野生の動物や植物そのものだけでなく、それを使って作られた加工品も含まれます。ウナギの例では、シラスウナギ(養殖用に使われる生きた稚魚)も、活鰻(食用の生きたウナギ)も、蒲焼も対象になります。

[1] ワシントン条約: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.html

▶︎ワシントン条約の説明のリンク

「ワシントン条約について」(経済産業省)

「ワシントン条約とは」(環境省)

「ワシントン条約」(税関)

「ワシントン条約の概要」(水産庁)

規制対象種はどのように決まる?

附属書IとIIの改正は2〜3年に一度開催される締約国会議で行われます(附属書I IIは随時)。次の締約国会議は、今年の11月24日から12月5日までウズベキスタンで第20回締約国会議(CoP20)が開催される予定です。

附属書掲載提案は、締約国会議の150日前に締め切られます。CoP20については今年の6月27日が締め切りでした。附属書改正提案のリストは、ワシントン条約のウェブサイトで公開されています

https://cites.org/eng/cop/20/amendment-proposals

附属書掲載提案については、できる限り、締約国による全会一致での合意を目指します。全会一致での合意ができない場合は投票が行われ、出席している国の3分の2以上の賛成で採択されます。

附属書IIに掲載されるのはどんな場合?

附属書IIに掲載されるのは次のいずれかの種です(条約第2条第2項)。

① 現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、その標本の取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となる可能性のある種

② ①の種の取引を効果的に取り締まるために規制しなければならない種(類似種)

今回のウナギ類全種の掲載提案では、ニホンウナギ、アメリカウナギが①に該当し、さらに、ニホンウナギを含む全種(既に掲載されているヨーロッパウナギを除く)が②の類似種に該当するとして附属書IIへの掲載が提案されています。

つまり、ニホンウナギは、数の減少についても、類似種としても、掲載提案されていることになります。

附属書への掲載基準は決議で詳細が決められています。

▶︎「決議 9.24 附属書 I 及び II 改正のための基準」の環境省による日本語仮訳

https://www.env.go.jp/nature/kisho/kisei/cites/resolution/conf_9.24_rev.cop17.pdf

「類似種」規定とは?

ワシントン条約の規制を逃れるため、掲載種が、規制されていない種と偽って輸出入される例があります。特に、外見で種の違いが判別しにくい場合、そのリスクが高まります。こうした違法取引を防ぐには、輸出入の要である税関によるチェックが重要となりますが、外見による種の識別が困難な場合に備えて、条約には「類似種(look-alike)」として附属書IIに掲載できるという規定があります。

この「類似種」としての掲載は、これまでも多くの種で行われてきました。たとえば、2022年の第19回締約国会議(CoP19)では、ヨシキリザメなどが、オグロメジロザメなどの種と見分けがつきにくいという理由で附属書IIに掲載されました。

ウナギ類も同様の課題を抱えています。国際取引されるウナギの形態には、生きた稚魚(シラスウナギ)、活鰻、生鮮・冷蔵、冷凍、くん製、加工品(蒲焼など)とさまざまなものがあります。このうち、世界での国際取引が重量ベースで最も多いのは加工品で、全体の約6割を占めています。蒲焼などの加工品は外見から種を判別することは不可能です。

また、養殖に使用される稚魚についても、専門家でない限り、見た目での種の識別は困難だと考えられます。東アジアでのニホンウナギの稚魚の漁期は11月から5月頃までとなっていますが、ヨーロッパウナギ、アメリカウナギの漁期とも重なる部分があります。これらの種の地理的な分布は異なるものの、輸出される地域で種を推定することには限界があります。

例えば、ワシントン条約附属書Ⅱにすでに掲載されているヨーロッパウナギは、東南アジアや北アフリカを経由して密輸されるケースが報告されています。一度ヨーロッパ外へ持ち出された後、別種として東アジアに持ち込まれている可能性もあります。したがって、地理的な分布が異なるからといって、税関での識別が可能とは言い切れないのが実情です。

▶︎2023年にオランダの空港でマレーシア行きの便の荷物からヨーロッパウナギの稚魚が見つかり、押収された事件https://nltimes.nl/2023/03/01/170000-endangered-glass-eels-found-suitcases-schiphol-airport

「留保」とは?

留保とは、特定の規制対象種について留保を表明した締約国が、当該種についてのワシントン条約の規制を免れるという制度です。ワシントン条約は15条3項で留保制度を採用しています。ただし、附属書I掲載種については、附属書IIの種として取り扱うことになっています。留保は、規制開始前(採択後90日以内)に行う必要があります。

日本は附属書Iに掲載されているクジラ10種、附属書IIに掲載されているサメやタツノオトシゴなど15種類と、多くの水産種を留保しています。なお、仮に日本が留保を表明していても、相手国が留保を表明していない場合、相手国からの輸出には、輸出許可書の取得が必要となります。

▶︎日本が留保を表明している種など

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_about.html

ワシントン条約とウナギ

すでにウナギはワシントン条約で規制されている?

東アジアでの養殖需要の高まりにより、さらなる資源状態の悪化の懸念を受けて、ヨーロッパウナギが2007年にワシントン条約附属書IIに掲載されました。規制は2009年から始まっています。

ワシントン条約でウナギが食べられなくなるの?

仮にニホンウナギがワシントン条約附属書IIに掲載されたとしても、ウナギが食べられなくなるわけではありません。ただし、流通には影響が出る可能性があります。

まず、ワシントン条約はあくまで「国際取引」を対象とした条約であり、日本国内でのシラスウナギの採捕や、黄ウナギ・銀ウナギの漁獲には直接の影響はありません。つまり、日本国内でとれたウナギを国内で消費すること自体は、ワシントン条約の規制の範囲外です。

採択された場合、規制はいつから始まる?

基本的には、締約国会議終了の90日後から規制が開始されます。つまり約3ヶ月後からとなります。ただし、今回のウナギ類の掲載提案については、規制開始を18ヶ月遅らせる提案がなされています(2027年6月5日規制開始)。

ウナギ養殖への影響は?

日本国内での養殖に使われるニホンウナギの稚魚(シラスウナギ)のうち、年によっては半分近くが海外から輸入されています。これらの稚魚の多くは香港から日本に入ってきますが、香港ではシラスウナギ漁が行われていないため、実際には台湾や中国などから違法に持ち出されたものが香港を経由して日本に輸入されている可能性が疑われています。

ニホンウナギがワシントン条約に掲載されると、輸出入には輸出国が発行する輸出許可書が必要となります。しかし、違法に輸出されている稚魚について、正規の輸出許可書が出る可能性は極めて低く、こうした稚魚の供給は大きく制限される可能性があります。

なお、ニホンウナギをワシントン条約に掲載することで、日本へのシラスウナギの密輸入(税関を通らない違法な輸入)が増えるのではないかという懸念が一部にあります。たしかに、国際取引が規制されれば、正規のルートでの輸入が難しくなり、密輸が行われるリスクは一定程度存在します。

しかし、日本では違法な経路で持ち込まれているとみられるシラスウナギがすでに流通しています。つまり、現時点でも日本はシラスウナギの違法取引に関与している状況にあると言えます。

このような現状をふまえると、「違法な輸入がさらに増えるから規制しない」という考え方は、違法行為を黙認・容認する姿勢と受け取られかねません。これは、ルールに基づいた持続可能な国際取引を目指すワシントン条約の趣旨にも反します。

ウナギ供給量への影響は?

日本で消費されるウナギの約3分の2は輸入品です。これには、ニホンウナギに加え、アメリカウナギやヨーロッパウナギも含まれます。これらは、加工品(蒲焼など)や活鰻(食用のウナギ)として輸入されていますが、いずれも輸出国が適切な輸出許可書を発行しなければ、輸出入はできません。 ウナギ製品の多くは、現在、中国から輸入されています。中国政府が輸出許可書を発行できない、あるいは発行しない場合、日本への輸入が減少する、あるいはなくなる可能性もあります。

輸出許可を出せば今まで通り輸入できる?

ヨーロッパウナギのワシントン条約の規制は2009年に開始され、EUは2010年以降、域外への輸出入を禁止しました。その後、モロッコやアルジェリア、チュニジアなど、北アフリカの国々からの輸出が増加したことにより、これらの国は、ワシントン条約の「大量取引レビュー」の対象となりました。これは、輸出量が過剰で、条約の目的に反すると判断された場合に行われる条約のモニタリング制度です。

この結果、これらの国々では、輸出量の削減や「無害証明(NDF)」の作成が義務付けられるなど、厳しい対応が求められるようになりました。仮にニホンウナギでも同様に輸出許可書が乱発されると、将来的に同じようなモニタリング対象になる可能性も否定できません。

ニホンウナギとワシントン条約

なぜニホンウナギが掲載提案されたの?

今回、EUとホンジュラス(アメリカウナギの生息国の一つ)は、ニホンウナギを含むすべての「ウナギ属(Anguilla属)」を、ワシントン条約の附属書Ⅱに追加するよう提案しました。これは、ニホンウナギの資源量の減少や、ウナギの国際的な取引や利用への懸念が強まっているためです。

ウナギは世界各地で食べられていますが、完全養殖はまだ商業化されていません。現在、流通しているウナギは、すべて天然由来で、多くは稚魚(シラスウナギ)を採って、養殖で育てたものです。

しかし、ウナギ属の種は、海流の変化、気候変動、回遊ルート上の障害、生息地の減少や劣化、病気、過剰な利用・取引など、さまざまな脅威にさらされています。北半球に生息する温帯種の資源状態は特に悪化しており、ヨーロッパウナギはIUCNレッドリストで「深刻な危機(CR)」、ニホンウナギとアメリカウナギは「危機(EN)」に分類されています。また、ニホンウナギは、日本では2013年に「絶滅危惧IB類(EN)」[2]に、台湾でも2024年に「危機(EN)」[3]に分類されています。

かつて東アジアでは、ヨーロッパウナギの稚魚(シラスウナギ)を大量に輸入して、養殖していましたが、資源減少への懸念から、2007年にワシントン条約の附属書Ⅱに掲載されました。現在はアメリカウナギでも同じような状況が指摘されています。

さらに、ニホンウナギについては、中国、日本、韓国、台湾が、養殖に使われる稚魚の量に自主的な上限を設けていますが、2024-2025年の漁期には、その上限を大きく超えているとされています。

シラスウナギは養殖に欠かせないため、価格が高く、IUU(違法・無報告・無規制)漁業や違法取引の問題も、日本を含めた国内外で報道されています。

ウナギは国際的な共有資源であり、本来は関係国の協力が必要です。しかし、現状ではウナギをめぐる問題状況の改善に向けた国際協力が十分に機能しているとは言えません。また、特定の種(例:アメリカウナギ)だけを新たにワシントン条約の規制対象にしても、需要が他のウナギ種に移る可能性が高く、根本的な解決にはなりません。しかも、ウナギは稚魚や加工品では見た目で種を見分けることが困難です。

こうした状況を踏まえ、EUはニホンウナギも含めたウナギ全種を附属書Ⅱに追加することを提案しました。これは、ウナギを大量に消費してきた、東アジアの養殖・消費のあり方に対する、国際社会からの強い警鐘とも言えます。

[2] 第4次レッドリストの公表について(汽水・淡水魚類)(お知らせ)https://www.env.go.jp/press/16264.html

[3] 2024臺灣淡水魚類紅皮書名錄 https://www.tbri.gov.tw/view.php?theme=web_structure&id=777

ニホンウナギは減少している?

ニホンウナギは減少し、国際的な評価を行うIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストだけでなく、日本のレッドリスト、台湾のレッドリストでも「絶滅危惧種(Endangered)」に区分されています。

ニホンウナギの分布域である東アジアの中でも、最もウナギ漁業に関する情報が整理されているのは日本です。これまでに、ニホンウナギの種全体の資源評価を行った論文は、2014年に発表された「Tanaka 2014」1報のみです[4]。この論文では、主に日本の内水面(河川や湖沼)におけるウナギ漁業から収集された漁獲データをもとに、ニホンウナギの個体群動態を推測し、その結果、1990年以降、ニホンウナギの資源量は増加していると結論づけました。

資源に関するデータが最も豊富なウナギは、ヨーロッパウナギです。しかし、そのヨーロッパウナギでも、種全体の資源量を推測することは困難とされています。このため、種全体の資源量の推測ではなく、分布域内の個体数密度を指標として、その変化をモニタリングする方法が取られています。ウナギの仲間は、海と川を行き来する複雑な生活史と、単一の遺伝集団が広大な成育場に分散する生物学的特性から、種全体の資源量の推測は非常に難しいと考えられています。

「Tanaka 2014」は学術的に重要な論文ではあっても、政策決定の根拠とするには、慎重な姿勢が求められます。

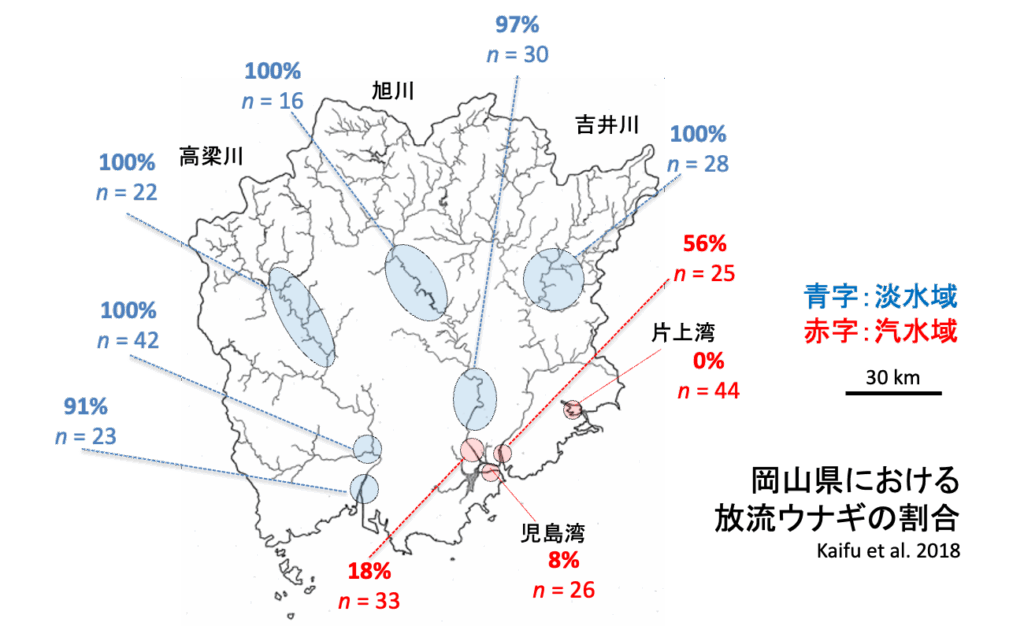

加えて、「Tanaka 2014」が分析に用いた日本のウナギ漁獲データは、内水面における漁業に限られています。内水面でウナギ漁業が行われる場合、ほとんどの水域で毎年ウナギが放流されています。このため、日本の内水面におけるウナギ漁獲データは放流による影響を受けており、ウナギの資源変動を分析するには不適切と考えられています。詳しくは、2019年に公開された論文Kaifu 2019に記載されています[5]。

このような流れから、放流の影響を受けていない水域において、よりシンプルな個体数密度指標を得ようとする研究が始まりました。

岡山県の3つの河川と沿岸域を対象に行われた調査の結果が、2018年に論文として公開されています[6]。環境省の「ニホンウナギ保全方策検討委託業務」として中央大学を中心に行われたこの研究では、放流が行われている内水面で捕獲された161個体のうち、98.1%が放流個体と判別されました。一方、放流が行われていない沿岸域で捕獲された128個体のうち82.8%が天然遡上個体と判別されました。ほとんどのウナギが放流された個体である、岡山県のこのような河川で収集された漁獲データでは、ニホンウナギ資源の動態を把握することは困難です。

岡山県以外の河川においても、放流個体と天然遡上個体の判別研究が進められました。例えば日本国内の12河川で行われた調査[7]では、河川ごとの放流個体の割合は0%から100%と大きくばらついていましたが、捕獲した198個体全体では60%に上りました。

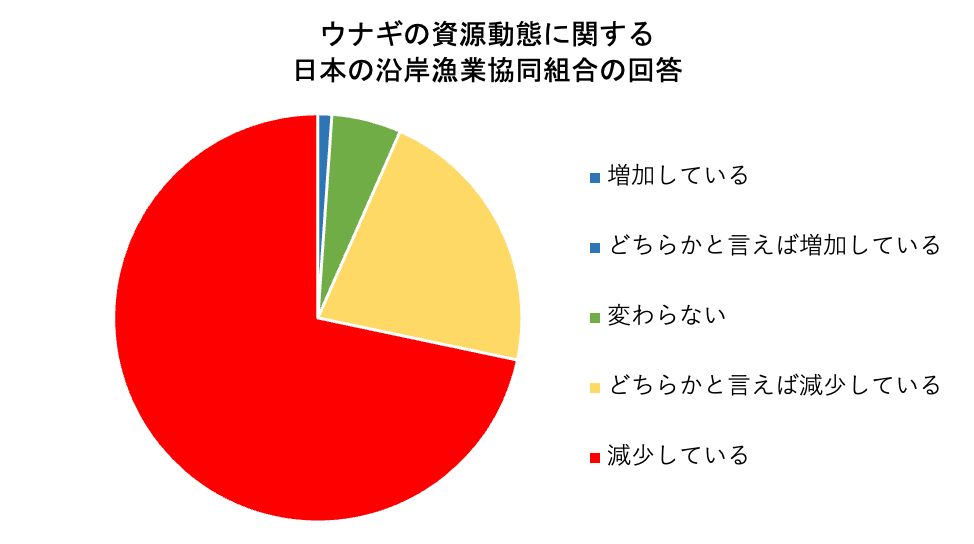

このような研究結果に基づき、2019年には、放流が行われていない日本の沿岸域に注目した研究の結果が、論文として公開されました[8]。この研究は、水産庁の委託調査事業「鰻来遊・生息調査事業」として、水産研究・教育機構と中央大学によって行われました。この研究では、ウナギ放流の影響が比較的低いと考えられる沿岸域および河口域で操業する1509の漁業協同組合・支所にアンケート調査を行いました。

ウナギを漁獲していると回答した227の組合・支所のうち、ウナギ資源が比較的増加している、安定している、比較的減少している、減少していると回答した割合はそれぞれ1.3%、5.3%、21.6%、71.8%であり、増加していると回答した組合はありませんでした。

アンケートに密度の指標となるウナギ漁獲量と漁獲努力量(漁業者数、操業隻数など)のデータがあると回答した6つの組合から、2003年から2018年までの天然ウナギ漁獲データを入手し、分析しました。その結果、4つの組合でCPUEは有意に減少し、残る2つの組合では、CPUEと年の間に有意な相関は得られませんでした。

さらに、日本の9つの県で報告されたシラスウナギのCPUEは、1977-2018年および2003-2018年の両期間において、有意に減少していました。これらの結果に基づき、放流の影響の少ない沿岸域において、ニホンウナギは減少している、と結論づけました。

これ以降、ニホンウナギの資源動態に関する論文は公開されていません(2025年7月7日時点)。

[4] Tanaka, E. (2014). Stock assessment of Japanese eels using Japanese abundance indices. Fisheries Science, 80, 1129-1144.

[5] Kaifu K (2019) Challenges in assessments of Japanese eel stock. Marine Policy, 102, 1-4

[6] Kaifu K, Yokouchi K, Higuchi T, Itakura H, Shirai K (2018) Depletion of naturally recruited wild Japanese eels in Okayama, Japan, revealed by otolith stable isotope ratios and abundance indices. Fisheries Science, 84, 757-763

[7] 米田彬史, 板倉光, 荒井考磨, 海部健三, 吉永龍起, 三宅陽一, 木村伸吾(2019)「耳石安定同位体比分析と文献調査に基づく日本におけるニホンウナギの自然分布域」日本水産学会誌, 85, 150-161

[8] Kaifu K, Yokouchi K (2019) Increasing or decreasing? – current status of the Japanese eel stock. Fisheries Research, 220

ニホンウナギは増えている、資源量は十分という話も耳にしますけど?

2025年6月27日開催の記者会見において、ワシントン条約に関する記者からの質問を受け、小泉農林水産大臣は「ニホンウナギについては、国内および日中韓、台湾の四カ国・地域で保存管理を徹底しており、十分な資源量が確保されていることから、国際取引による絶滅の恐れはありません。」と述べました(実際のインタビュー動画)。

上記のように、ニホンウナギは学術論文において個体数の減少が示されており、IUCN、日本、台湾のレッドリスト評価では絶滅危惧種に区分されています。ではなぜ、「十分な資源量が確保されている」ことになっているのでしょうか。

ニホンウナギは水産庁によって「国際漁業資源」[9]に位置付けられており、資源評価の対象となっています。ニホンウナギを含む「国際漁業資源」は、毎年3月に「国際漁業資源の現状」というレポートが出ます。ニホンウナギの場合は、2019年以降にレポートが出るようになっています。このレポートは、水産庁と国立の研究機関である水産研究・教育機構が合同で発表しているものですので、水産庁の公式な見解と考えて問題ないでしょう。

冒頭の発言の背景を、このレポートの変遷とともに考察してみます。

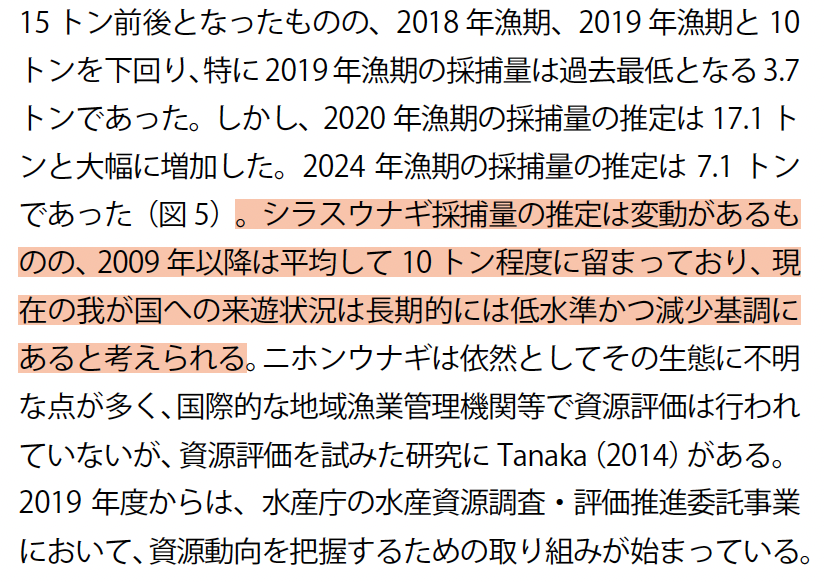

- 2020年3月:「令和元年度 国際漁業資源の現状」(81ニホンウナギ 6ページ)には『シラスウナギ採捕量は変動があるものの、現在の我が国への来遊状況は長期的には低水準かつ減少基調にあると考えられる』との表記があります[10]。英語版7ページにも、対応する以下の英文『Although the catch of glass eel shows fluctuations, these data for Japan indicate that the population has been decreasing over the long term; it now remains low』があります[11]。

- 2021年3月:「令和2年度 国際漁業資源の現状」(81ニホンウナギ 6ページ)には『シラスウナギ採捕量は変動があるものの、現在の我が国への来遊状況は長期的には低水準かつ減少基調にあると考えられる』との表記があります[12]。英語版7ページにも、対応する以下の英文『Although the catch of glass eels shows fluctuations, these data for Japan indicate that the population has been experiencing a long term decrease and now remains low』があります[13]。

- 2022年3月:「令和3年度 国際漁業資源の現状」(82ニホンウナギ 6ページ)には『シラスウナギ採捕量は変動があるものの、現在の我が国への来遊状況は長期的には低水準かつ減少基調にあると考えられる』との表記があります[14]。英語版7ページにも、対応する以下の英文『Although the catch of glass eels shows fluctuations, these data for Japan indicate that the population has been experiencing a long-term decrease and now remains low』があります[15]。

- 2023年3月:「令和4年度 国際漁業資源の現状」(82ニホンウナギ 7ページ)には『シラスウナギ採捕量は変動があるものの、現在の我が国への来遊状況は長期的には低水準かつ減少基調にあると考えられる』との表記があります[16]。英語版8ページにも、対応する以下の英文『Although the catch of glass eels shows fluctuations, these data for Japan indicate that the population has been experiencing a long term decrease and now remains low』があります[17]。

- 2024年3月:「令和5年度 国際漁業資源の現状」(82ニホンウナギ 8ページ)には『シラスウナギ採捕量は変動があるものの、現在の我が国への来遊状況は長期的には低水準かつ減少基調にあると考えられる』の表記があります[18]。英語版9ページにも、対応する以下の英文『Although the catch of glass eels shows fluctuations, these data for Japan indicate that the population has been experiencing a long-term decrease and now remains low』があります[19]。

- 2024年11月:EUがニホンウナギを含むウナギ属魚類全種をワシントン条約の附属書IIに掲載する提案について、日本を含むウナギの分布域全ての国と協議を開始。

- 2025年3月:「令和6年度 国際漁業資源の現状」(82ニホンウナギ 8ページ)には『シラスウナギ採捕量の推定は変動があるものの、2009 年以降は平均して 10 トン程度に留まっており、現在の我が国への来遊状況は⾧期的には低水準かつ減少基調にあると考えられる』との表記があります[20]。しかし、英語版ではこの文が削除されています[21]。

以下の2つの文書のうち、上は「令和6年度 国際漁業資源の現状」のニホンウナギの中にある「資源状態」の記載の一部です。ハイライトで示した部分が、下の英語版「Current Status of International Fishery Stock」では削除されています。

初めて資源評価が公開された2019年から、直近の2025年3月に公開されたレポートまで7年間一貫して『我が国への来遊状況は長期的には低水準かつ減少基調にある』としてきたにも関わらず、2025年6月、水産庁はニホンウナギについて「十分な資源量が確保され、国際取引による絶滅のおそれはない」との立場に立っています。2025年6月25日に水産庁が記者クラブ所属記者向けに行ったブリーフィングの資料の一部が、水産系の業界紙で紹介されています。以下に示すこの資料には、「田中 2025」という論文を根拠に、「ニホンウナギは十分な資源量が確保され、国際取引による絶滅のおそれはない」と明記されています。

なお、検索しても「田中, 2025」に該当する論文を見つけることができませんので、2025年7月7日の本稿公開時点では、この論文はまだ公開されていないと考えられます。グラフの右側には「(田中, 2025, 投稿済)」とありますので、おそらく冒頭の「(田中, 2025)」はこの「投稿済」の論文と同一で、表記を誤っていると推測されます(「(田中, 2025)」との表記は、通常はすでに公開されている論文を示します)。この未公開の論文は、そのグラフの形状から、上記の「Tanaka 2014」をアップデートしたものと推測されますが、実際の論文を読むことができないので、詳細は不明です。(2025年8月17日追記:8月8日にTanaka 2025が公開されました。このリンクよりご覧になれます(有料))。

上記「レポートの変遷」にも示しましたように、附属書掲載の提案を準備するにあたり、EUは2024年11月より世界中の全てのウナギ分布域の国々との協議を開始しました。ということは、2025年3月に「国際漁業資源の現状」とその英語版が公開されたとき、すでに水産庁はこの提案について知っていたことになります。そしてその後、2019年の資源評価開始以来6年間ずっと英語版にも記されてきた『我が国への来遊状況は⾧期的には低水準かつ減少基調にある』という文言は、なぜか削除されました。(2025年7月12日追記:このサイトを公開した2日後の7月9日、水産庁より英語版に誤りがあったとして、修正が公開されました。このリンクより修正内容を確認できます。)

このほか、水産庁がメディアに配布した資料には、「危機(EN: Endangered)に該当せず:絶滅リスクは無視できる水準 定量的手法による再評価の結果、絶滅可能性は0.02%未満」とも記載されています。これが、「国際取引による絶滅の恐れはありません」との主張の根拠と思われます。

国際的なレッドリストを管理しているIUCNでは、評価に厳しいルールを設けています。評価では個体数の変化、分布域の面積、定量的に求めた絶滅確率など、AからEまで5つの基準が用いられます。水産庁の資料にある「定量的手法による再評価の結果、絶滅可能性は0.02%未満」とは、定量的に絶滅確率を求めるE基準のことを指しています。

しかし、IUCNレッドリストでニホンウナギが絶滅危惧種に区分された理由は、個体数の減少に関するA基準を満たしたことにあります[22]。IUCNのルールでは、異なる基準で異なるカテゴリーに区分された場合(例えば今回のように、A基準では絶滅危惧種だが、E基準では絶滅危惧種に相当しないような場合)、絶滅リスクの高い方のカテゴリーに当てはめる、と決められています。このため、E基準で絶滅危惧種に相当しないとの結果が出ても、A基準で相当する場合は、絶滅危惧種に区分されます。

加えて、IUCNでは、定量的に絶滅確率を推測するE基準の適用に対して、厳しい運用ルールを課しています。これは、仮定と推測を重ねた数理モデルの適用によって、絶滅確率が誤って低く見積もられてしまうリスクを避ける、予防原則に基づく考え方です。

2019年に資源評価が始まって以来、7年間連続で、2025年3月まで『低水準かつ減少基調』としていたレポートの内容から一転してニホンウナギは「十分な資源量」との認識に変わった経緯について、明確な説明が求められます。

[9] 国際漁業資源の現状

[10] 令和元年度 国際漁業資源の現況「ニホンウナギ」

[11] Current Status of International Fishery Stocks in 2019: Japanese eel, Anguilla japonica

[12] 令和2年度 国際漁業資源の現状「ニホンウナギ」

[13] Current Status of International Fishery Stocks in 2020: Japanese eel, Anguilla japonica

[14] 令和3年度 国際漁業資源の現状「ニホンウナギ」

[15] Current Status of International Fishery Stocks in 2021: Japanese eel, Anguilla japonica

[16] 令和4年度 国際漁業資源の現状「ニホンウナギ」

[17] Current Status of International Fishery Stocks in 2022: Japanese eel, Anguilla japonica

[18] 令和5年度 国際漁業資源の現状「ニホンウナギ」

[19] Current Status of International Fishery Stocks in 2023: Japanese eel, Anguilla japonica

[20] 令和6年度 国際漁業資源の現状「ニホンウナギ」

[21] Current Status of International Fishery Stocks in 2024: Japanese eel, Anguilla japonica

[22] The IUCN Red List of Threatened Species: Anguilla japonica

訳されなかった2つの文 (7月17日追記)

この解説ページを公開した7月7日の2日後の7月9日、水産庁は「国際漁業資源の現況」の正誤表を発表しました。

この正誤表により、2025年3月に公開された「国際漁業資源の現況」では、『シラスウナギ採捕量の推定は変動があるものの、2009 年以降は平均して 10 トン程度に留まっており、現在の我が国への来遊状況は⾧期的には低水準かつ減少基調にあると考えられる』の文のほか、もう一つの文が英訳されていなかったことが判明しました。以下がその「もう一つの英訳されなかった文」です。

『他方、IUCN の絶滅リスク評価基準E を用いた再評価結果では、本種は危機(EN)や深刻な危機(CR)ではないことが示されている(箱山 投稿準備中)。』

IUCNのレッドリスト評価では、AからEの5つの基準を用いて、対象種の絶滅リスクを評価します。このルールでは、ある基準では絶滅危惧種と評価され、別の基準では絶滅危惧種に該当しないと評価された場合、最終的には絶滅危惧種となります。

ニホンウナギはA基準(個体数の減少)で絶滅危惧種に該当すると評価されていることから、「E基準では絶滅危惧種ではない」という情報は、ニホンウナギのカテゴリーに影響を与えません。つまり、絶滅危惧種に該当しないと主張する水産庁にとって、その主張がE基準に基づいているという事実は、不利な情報です。

水産庁が報道関係者に配布した資料の1ページ目、そして小泉大臣が会見で語った内容、共に主張は「資源は十分(増えている)」「絶滅危惧種に該当しない」というものです。この主要な主張にとって不利な情報を含む2つの文が英語版では訳されていませんでした。

検索すると、2025年3月に公開された「国際水産資源の現状」の原本(和文)には128個の「。」がありますので、128の文で構成されていると考えます。128の文からランダムに2つの文を選ぶ組み合わせは8128通りであり、そこから特定の2つの組み合わせの文が翻訳されない確率は0.012%です。

主要な2つの主張にとって不利な情報を含む2つの文がそろって英訳されない確率は0.012%と、偶然起こったとは考えにくい、とても低いものです。偶然ではなかったとすれば、この2つの文が英訳されなかった背景には、何らかの意図があったと推測するのが、合理的な考え方でしょう。

このパートは、2025年7月17日に追記しました。なお、文章は「弁護士JP」に受けた取材内容をもとにしています。

提案書

提案書原文(英語)

以下のリンクよりページ下方の「Anguillidae」のPDFファイルのマークをクリックしてください。

https://cites.org/eng/cop/20/amendment-proposals

提案書和訳(日本語)

このリンクより和訳にアクセスできます。

注意:この和訳は公式なものではなく、誤訳については提案書の作成者は一切の責任を負いません。正確な情報は、提案書原文で確認するようにしてください。また、和訳は本文のみで、附属情報(Annex)は訳されていません。

追記・修正の履歴

2025年7月7日:公開

2025年7月12日:「ニホンウナギは増えている、資源量は十分という話も耳にしますけど?」のセクションに追記を加えました。

2025年7月17日:「訳されなかった2つの文」を追加しました。

2025年7月28日:「ニホンウナギは増えている、資源量は十分という話も耳にしますけど?」のセクションについて、「国際水産資源の現況」の公開年が誤っていたものを修正しました。

2025年8月17日:「ニホンウナギは増えている、資源量は十分という話も耳にしますけど?」のセクションについて、Tanaka 2025が公開されたことを追記しました。